外国人労働者の受け入れと教育

2018年11月現在、日本では外国人労働者の受け入れの増加に向けた入管法の改正が大きな話題になっている。外国人労働者を受け入れるべきか否かという議論に関して、私は門外漢であるため判断を下すことは難しいが、外国人労働者を受け入れるということで日本社会がどのように変化するかということに関して、教育に着目しながら議論をすることはできる。ここでは、外国人の増加と教育がどのように関わるのか、考えてみたい。

まず、はじめに一つの神話の話をしたい。それは、日本は文化的に同質的な社会である、という神話である。近年、テレビの中のいわゆる芸能界と呼ばれる世界においても「ハーフタレント」と呼ばれる方たちの活躍が目立つようになったし、身の周りでも外国人と思われる人を見かけることが多くなってきた。そのため、同質的だった日本社会も多文化化しつつある、と感じるようになっている方も多いかもしれない。しかし、実は日本社会はもうずいぶん前から多文化社会である。たとえば、1945年の終戦を迎えた時点にはすでに(もちろんそれ以前から)、多くの在日朝鮮人の人々が日本では暮らしていた。更に、1990年代以降には、多くの日系南米人やアジア諸国からの外国人花嫁たちが日本に流入したことで、日本における外国人人口は急激に増加している。

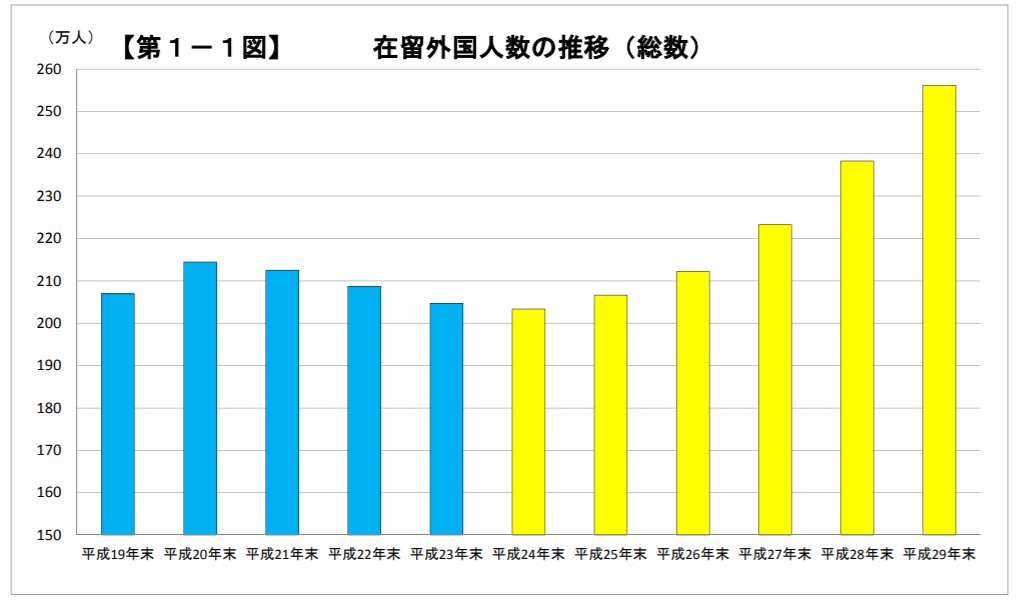

では、具体的にはどのくらいの数の外国人が日本で暮らしているのだろうか。少し古いが2015年の法務省の統計によれば、その時点で223万2189人の外国籍者が日本に滞在していると記されている。日本の人口を1億2000万人とすれば、これは全人口の1.8%の数字になる。約2%という数字は小さいように思えるが、日本の人口の50人に1人が外国人であると言いかえれば、その数は決して少なくはないだろう。

(図は法務省HPより)

このように一定の規模を占めるまで増加している日本の外国人であるが、外国人の増加はもちろん外国人の子どもの増加も意味している。先程の法務省の統計によれば、19歳以下の外国籍者数は28万8749人であるという。この数には外国籍の子どもしか含まれていないが、日本には外国人との国際結婚家庭から生まれた子ども(日本では、血統主義が採用されているため、こうした子どもたちは日本国籍を持っている)や、日本に帰化した家族の子どもなど、法務省の統計には含まれていない子どもたちも多い。そうした19歳以下で日本国籍を持つ外国につながる子どもは2015年時点では42万8582人に上ると思われ、19歳以下の外国籍者数と合計すれば約71万人の外国に何らかのつながりを持つ子ども(以下、外国につながる子ども)が日本で生活していることになる。さて、内閣府の統計によれば、2014年時点における日本の19歳以下人口は約2200万人であるので、19歳以下の約3%が外国につながる子どもだということが言える。約33人に1人が外国人につながる子ども、という状況を学校現場に惹きつけて考えれば、各クラスに1人は外国につながる子どもがいるということになり、決して少なくない数であることがわかる。

ここまで、日本社会や日本の学校の教室が多文化化している状況を紹介してきたが、他方でなぜ多文化化が加速したのか、ということに触れていなかった。20世紀半ばにおける在日朝鮮人については、戦争による植民地支配が背景にあることは明らかであろうが、1990年代に外国人が急増したのは一体なぜか。それは、2018年現在の情況とそれほど大きくは変わらない。というのも、1989年の入管法の改正によって、就労に制限のない在留資格「定住者」が創設され、日系三世(とその配偶者および未婚未成年の子)に対して、在留資格「定住者」が付与されることになったことが、一つのカギになっているのである。ただ、法改正の前から多くの合法的な就労資格のない外国人労働者が増加していたという背景があり、こうした現実への方針を示すという意味がこの法改正にはあった。そこで示された基本方針は、いわゆる「単純労働者」は受け入れない(専門的・技術的労働者は積極的に受け入れる)というものだった。つまり、多くの「単純労働者」の流入という結果は政策的に意図されたものではなかったということであり、この点は現在の状況とはかなり異なる部分かもしれない。

政策的意図はともかくとして、政策の結果として増加した外国人を日本社会はどのように包摂しているのだろうか。ここでは教育にのみ着目しながら、ほんのすこし言及したい。結論から言えば、日本の教育は外国につながる子どもたちの教育にかなり消極的であると言えるだろう。そのことを象徴するのが、外国人に対する義務教育の適用除外である。つまり、日本人であれば義務教育年齢で学校に通っていない場合、行政が学校に通わせるように積極的な努力がなされるが、外国人の場合は放置されてしまうのである。このため、義務教育すら受けていない外国につながる子どもが日本には多く存在している。さらに、仮に学校に行ったとしても、外国につながる子どもたちが受けることができる支援はかなり限られている。というのも、日本の学校で外国につながる子どもたちが受けることができる支援は、日本語指導に限られ、彼らの母文化や母語の教育の機会は与えられていない。外国人学校があるではないか、という人もいるかもしれないが、外国人学校は日本においてかなり低い法的地位にあり、卒業しても義務教育の履行とはならない。また、日本の学校で行われる日本語教育もほとんどの場合、日本語教育の専門教員によってなされるわけではなく、普通の教師が担当について行うものであるため、十分な教育とは言えない。

外国につながる子どもたちへの教育はかなり大きなテーマであり、ここではこれ以上広げることはできないが、多くの問題が解決されることなく、多くの場合は殆ど政策的な議論も成されない場合放置されている現状があることだけはここで指摘しておきたい。2018年11月現在行われている入管法の改正と外国人の受け入れによって、外国人の人口が増加することが間違いない。今度の増加は1990年代と異なり、外国人の受け入れに政府はかなり積極的であるため、1990年代以降の増加を上回る速さで外国人の流入が増加する可能性もある。日本社会の労働力不足という手前勝手な都合で外国人労働者を受け入れるのであれば、外国人にとって生きやすい日本社会をまずは構築すべきである。教育という観点で見つめてきた限りでは、日本政府が外国人にとって生きやすい環境をつくるための努力を十分に行ってきたとは思えない。新しい外国人の受け入れを議論する前に、すでに存在している外国人と向き合い、その処遇を見直すべきではないか、そう思わずにはいられない。

榎井縁(2017)「外国人と外国につながる子どものいま―そのさまざまな姿」荒牧重人・榎井縁・江原裕美・小島祥美・志水宏吉・南野奈津子・宮島喬・山野良一[編]『外国人の子ども白書権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から』明石書店, pp.21-24